O dia em que a terra parou: a greve negra de 1857 na Bahia

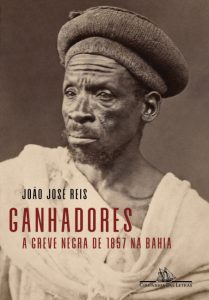

Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia

Autor: João José ReisAno: 2019

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 456

Ontem esteve a cidade deserta de ganhadores e carregadores de cadeiras. Não se achava quem se prestasse a conduzir objeto algum. Da alfândega nenhum objeto saiu, a não ser objeto mui portátil, ou que fosse tirado por escravos da pessoa interessada. Os pretos ocultaram-se; e se os senhores não intervierem nisso, ordenando-lhes que obedeçam a Lei, o mal continuará, porque, segundo ouvimos, eles estão nessa disposição.

Ontem esteve a cidade deserta de ganhadores e carregadores de cadeiras. Não se achava quem se prestasse a conduzir objeto algum. Da alfândega nenhum objeto saiu, a não ser objeto mui portátil, ou que fosse tirado por escravos da pessoa interessada. Os pretos ocultaram-se; e se os senhores não intervierem nisso, ordenando-lhes que obedeçam a Lei, o mal continuará, porque, segundo ouvimos, eles estão nessa disposição.

Temeroso dizer, mas chamo-o assim: eis o lead do Jornal da Bahia, de 2 de junho de 1857, anunciando a greve negra dos ganhadores de Salvador. Lead surgirá mais tarde, mas vá lá. Greve sem anúncio. Sem agitação. Tudo parou. Dia 1º de junho de 1857. A cidade da Bahia amanheceu sem transporte, sem ninguém para carregar nada. Os ganhadores tomaram chá de sumiço. Salvador devia contar com 80 mil habitantes, poderia ser 90 mil não fossem as cerca de 10 mil pessoas vitimadas pelo cólera no ano anterior – pensássemos na população de hoje, seriam aproximadamente 300 mil vítimas.

Eram os negros, escravizados, libertos ou livres, os operadores do sistema de transporte de gente e de carga da capital baiana. “Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro”. Uma fala verdadeira, dez anos depois, do alemão Robert Avé-Lallemant. A agitação, o barulho de vozes, gritos, assovios, o burburinho, aquele memorável furdunço, canções de trabalho, como por encanto desapareceram naquele 1º de junho, uma estranha perturbadora silenciosa segunda-feira.

Nada das cadeirinhas de arruar. Os senhores e as sinhás sem seus táxis de então. Encomendas antes carregadas por negros atléticos, impulsionados por cantos cadenciados, paradas nos cais. O dia em que a terra parou. “A Revolução dos Ganhadores”, assim João José Reis a chamará em seu excepcional Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia.

Visito o autor tem bom tempo. Desde a Rebelião Escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835, de 2003. Reis, professor da Universidade Federal da Bahia, é um historiador surpreendente, por ampla produção bibliográfica, densidade e originalidade de sua abordagem, avessa à heroicização fácil dos acontecimentos e personagens históricos, rigoroso na pesquisa. Seu Levante dos Malês é um clássico. Nele se encontrarão as revoltas escravas na Bahia portuguesa e os levantes, também, da Bahia independente, além, obviamente, da própria luta dos malês, o mais sério levante de escravos urbanos ocorrido nas Américas, com inegáveis impactos para o conjunto do Brasil escravista.

O rigor da pesquisa não lhe permite avaliações simplificadoras. Num outro livro, feito em parceria com Eduardo Silva, Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista, afirma, sem meios-termos: os escravos negociaram mais do que lutaram abertamente contra o sistema. É o que ele chama de heroísmo prosaico de cada dia. Luta, sem dúvida, permanente, resistência. O século 19, na Bahia, assistiu tanto levantes, como o dos Malês e outros, mas experimentou sobretudo a luta cotidiana, e uma das mais surpreendentes foi exatamente a greve dos ganhadores, a paralisação de todo o serviço de transportes da cidade. Foi confronto, mas pacífico, uma greve urbana, sem sindicatos, ao menos como conhecidos contemporaneamente.

Uma greve nagô. Os nagôs dominavam o mercado de ganho de Salvador, concentrado no transporte, no carregar, no esforço físico. Carregando gente e mercadorias de variada natureza, das mais leves às mais pesadas. Individualmente ou em grupo, eram eles os motores da economia da capital. Sem eles, nada se fazia. E sem elas – as mulheres deambulavam pela cidade com seus tabuleiros a vender toda sorte de mercadoria.

Esses ganhadores e ganhadeiras, quando escravos, dividiam-se numa dura e estafante dupla jornada entre o trabalho para seus senhores e o trabalho de ganho, na rua. O ganho do escravo, uma parte para o senhor, outra para ele próprio, acumulado, muitas vezes, para a compra da própria alforria. Alforriado, seguia no ganho. Se sobrasse algum, comprava um escravo, ou mais. Dura, a vida.

Os nagôs vieram escravizados de diversos reinos e cidades de África, a maioria tendo experimentado a experiência de subordinação ao reino de Oyó, e no Brasil constituíram sua identidade, contando com mitos e origens comuns, orixás aparentados, tradição urbana e mercantil em suas terras. Eram hegemônicos nos meados do século 19 em Salvador.

Os ganhadores organizavam-se em cantos, a representação mais acabada da solidariedade e do espírito comunitário do trabalhador africano nas ruas da cidade da Bahia. Havia um éthos coletivo a animar o trabalho de ganho. O canto era dirigido por um capitão, escolhido pelos ganhadores. Ordenador dos trabalhos, dirigente, distribuidor das tarefas, decidindo quem atendia que fregueses. Era sempre numa esquina, o canto, tudo a ver com encruzilhada, lugar de encontro e de oferenda, lugar de encanto, de música, um nicho cultural, e de oferta do trabalho de ganho.

Os senhores da máquina mercante imaginaram talvez um movimento passageiro, um dia, quem sabe. Nada. Os dias se passavam, e branco andava a pé por falta do carregador de cadeira, levavam suas cartas ao correio eles próprios, pegavam água na fonte por falta de aguadeiro, além do desabastecimento geral da cidade por falta de cangueiros para transportar as mercadorias encalhadas no porto. Como era bom ter africano para fazer tudo isso, não é não? E o baiano branco, diz Reis, não queria aprender a desempenhar tarefas de negro, “queria ter o negro para carregá-lo e carregar suas trouxas e trecos”.

Qual a motivação imediata dessa paralisação?

A Bahia senhorial-escravocrata quis outra vez controlar os ganhadores, obrigar africanos escravizados e libertos a se registrarem na Câmara Municipal, a pagarem um imposto profissional e a se submeterem a uma série de medidas de controle policial, a placa no pescoço, uma delas. Os ganhadores reagiram de modo inédito. A greve durou dez dias, um tempo jamais cogitado pelos senhores escravocratas. O movimento recebeu uma adesão bem maior do que a experimentada pelo Levante dos Malês de 1835, e revelou-se uma experiência inédita, ousada, original no âmbito da sociedade escravista no Brasil e nas Américas.

Por detrás de tudo isso, indo além da movimentação imediata do poder político, havia o esforço para, de um lado, pressionar a mão de obra escrava e liberta urbana de Salvador, africana, a atender aos reclamos dos senhores de engenho do Recôncavo. O arrocho fiscal, a pressão intensa a dificultar o ganho diário, a levaria a seguir para o Recôncavo, reduto da produção da cana de açúcar, carente de braços. Sem o braço escravo, o engenho era nada. O cólera havia matado muita gente, a maioria, escravos.

De outro, ao forçar a saída dos africanos de Salvador, abria-se um espaço confortável para o convívio dos brancos entre si, das classes dominantes e das camadas médias, numa cidade cujo sonho era europeizar-se. A palavra de ordem era desafricanizar a cidade da Bahia, num esforço prolongado até a era republicana. Que diabo esses negros queriam em terra de branco?

Um dos alvos era a religião, o candomblé. Era preciso neutralizar a expansão daqueles costumes bárbaros oriundos de África. Para desespero dos senhores mais conservadores, os terreiros iam deixando de ser só coisa de africanos – ganhava adeptos entre negros e mestiços nascidos no Brasil. E encantava brancos, também.

E aquela concentração negra em Salvador tornava-se um perigo, seja a presença escrava, seja a presença dos africanos livres e libertos. Era o chamado “perigo negro”, abrangente. Havia o espectro do Levante dos Malês de 1835 e o temor da repetição, na Bahia, de uma revolução como a do Haiti, onde uma revolução escrava havia massacrado centenas de brancos, terminado com a escravidão, estabelecido um governo de negros, entre 1791 e 1804. Brinquedo, não. Por tudo isso, a pressão, inclusive, também, forçando muitos a retornar a África.

Mas, no meio do caminho, tinha uma pedra.

Ou como diz Miguel Alegre, citado por Reis, na abertura do livro,

Mesmo na noite mais triste

Em tempo de servidão

Há sempre alguém que resiste

Há sempre alguém que diz não.

A greve dos ganhadores foi esse não.

Demonstraram uma força surpreendente. Uma greve pacífica não era esperada. Forte. Sólida. Conseguiram barrar o imposto, o pagamento pela chapa a ser usada por eles – maldita chapa, um dos principais móveis da movimentação. Não iam pagar por ela, mas teriam de usá-la, e nisso perderam. Tiveram ampliadas as possibilidades de fiança para poderem trabalhar. Não foi uma vitória completa. Greve é assim: ganha e perde. A grande vitória foi mostrar a impossibilidade da europeização, do branqueamento de Salvador. Salvador seguia negra.

Uma greve a marcar época. Os cantos de trabalho, instituições exclusivamente africanas por mais de um século, fundamentais na deflagração e manutenção do movimento grevista dos ganhadores, perdem essa condição na fase final do regime escravocrata. Surge aí uma nova classe trabalhadora, não obstante nascida da memória, da luta dos cantos. Os ganhadores, com sua luta, começaram a se entender como classe, sem nunca esquecer serem negros, e nessa condição como trabalhadores livres, com todas as restrições da Abolição, seus descendentes mais jovens comporão o mundo do trabalho operário-industrial, que vai se configurar na Bahia, tanto na capital, quanto em Valença, no interior do estado. Na Bahia, diferentemente do Centro-Sul, não se recorreu a imigrantes estrangeiros para compor a força de trabalho. Essa, no entanto, é outra história, não coberta pelo livro de João José Reis, salvo lateralmente.

Inegavelmente, no entanto, quem queira estudar as nossas lutas, o heroísmo prosaico de cada dia, quem queira no caso da Bahia entender a origem dos primeiros passos da classe trabalhadora livre, a sociedade escravocrata urbana do século 19, as cidades-esconderijos dos escravos, a tenacidade da resistência, a capacidade de lutar em meio a um quadro de profunda repressão, a malícia, a ginga, a cultura como alavanca permanente, o candomblé como fenômeno de resistência, a capacidade política de fazer alianças quando necessárias, quem quiser entender tudo isso, leia esse livro de João José Reis. Indispensável. Resenha é só uma provocação, nada mais. E além de tudo, a ressaltar o texto leve, sem afetação, fuga permanente do hermetismo acadêmico, com pendores jornalísticos, para alegria do leitor. Outro clássico dele.

Emiliano José é jornalista e escritor, autor de Lamarca: O Capitão da Guerrilha com Oldack de Miranda; Carlos Marighella: O Inimigo Número Um da Ditadura Milita;, Waldir Pires – Biografia (2 v.), entre outros

Nenhum comentário:

Postar um comentário